比买到"绿茵"式烂尾楼更倒霉的事,我真想不出来

烂尾楼作为被冻结的建筑,在外人看来是城市奇观,而身处其中的人,却备尝等待的煎熬。在房子成为所有家庭头等大事的环境下,这种风险不是一句“不买期房”就能够彻底解决的。图为上海嘉定一栋名为

“绿茵商业广场”烂尾楼。

在这个穷人盼着买套房子容身、中产盼着多买几套保值的年代,矗立在城市中的烂尾楼大概是最任性的奢侈品——

高价竞拍而来的土地上,历经漫长的工期,最终诞生一座无法投入使用的建筑,凝聚在一砖一瓦上的资本,要么被锁死,要么被蒸发,在房价飞涨、寸土寸金的时代,还有什么比这更暴殄天物的行为吗?

但现实有时就是如此荒诞不经。

“我不幸地买到了烂尾楼”

最近,一则“绿茵置业购房者付款后拿不到产证 代理商已人去楼空”的文章,受到了广泛关注。据报道,这个名为“绿茵商业广场”的楼盘,位于上海市嘉定区南翔镇。

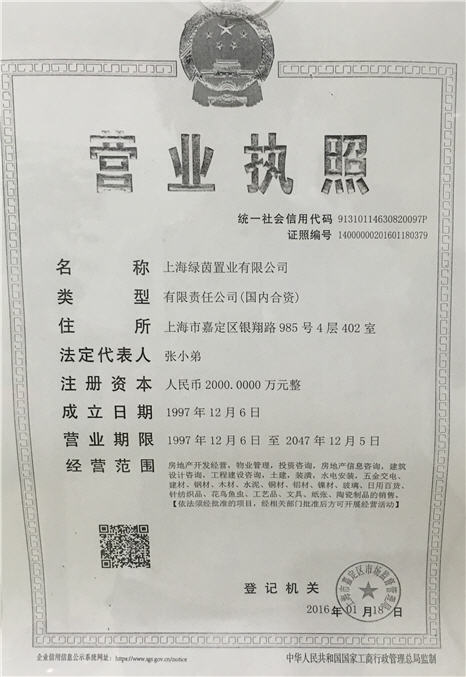

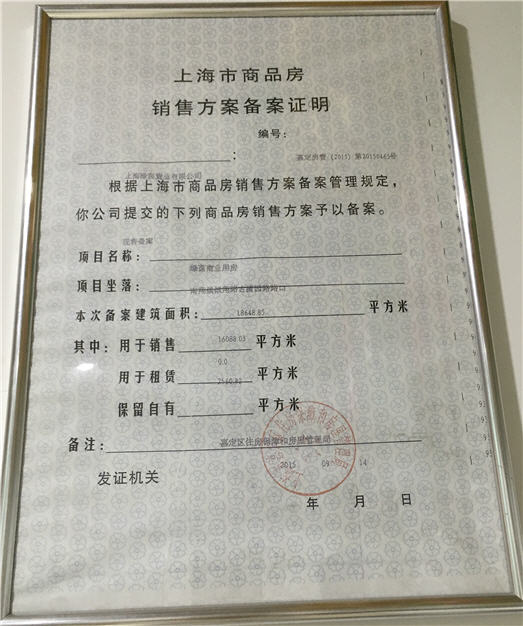

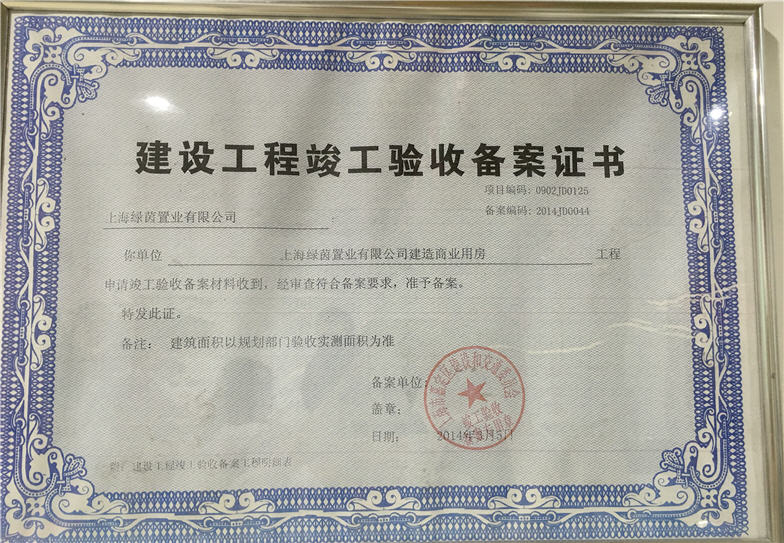

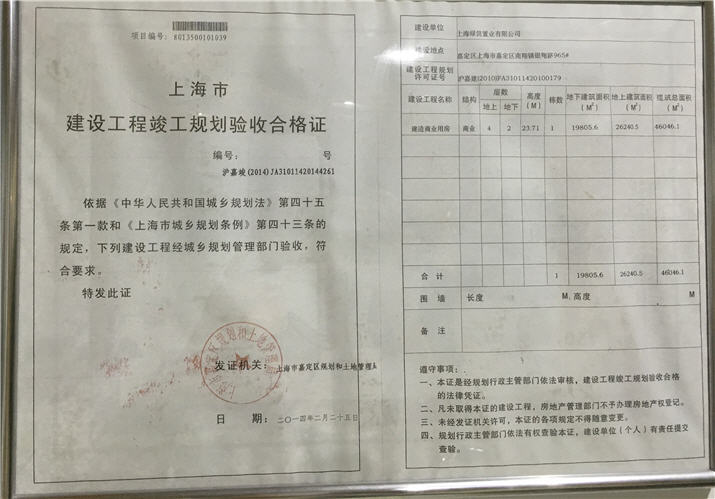

绿茵商业广场的开发商为上海绿茵置业有限公司,代理销售商为上海彰荣房地产投资顾问有限公司。绿茵公司2004年拿地,2014年竣工,建造商业用房,地下2层,地上4层,除B2是车库外,其他均为小面积的不可分割商铺,绿茵商业广场商铺总套数为1122套,截止2018年7月6日已售出765套,已登记547套,合同撤销总次数346次。

2015年开始,绿茵公司委托彰荣宣传及销售,彰荣公司在商铺前景和周边交通配置以及运营方、运营方案上通过夸大和不实宣传,谎称“戴德梁行全程管理、盈石中国二十年运营、20号地铁古猗园站直达地下商场、虹桥北商圈全覆盖”,并以“二十年保底返租,房价6%的保底年租金”为饵,诱使广大小业主以大大高于周边市场价的价格购买该项目商铺。

同时,彰荣公司和绿茵公司在出售合同和运营合同中设立诸多霸王条款,免除自身法定义务,加重购房人责任,剥夺业主合法权益,实现自身利益的最大化。

运营合同约定该广场2016年年底开始营运,经一拖再拖,至今都没有装修,更别提开业了,目前人去楼空。

2017年,经部分业主多次与绿茵公司和彰荣公司沟通,方才得知绿茵公司早已将商场股权质押给其他第三方,营销所得款也挪作他用。两家公司其实早已出现内部矛盾。从2016年年中起,购房的业主在支付房款时,POS机刷的钱都进了彰荣公司的账户,绿茵以没有收到钱为由,一直拒绝给业主开具发票和办理产证,很多办理贷款的至今没有办下来,造成很大的损失。

并且,2015至2016年,每户购房的业主大约都被收取了5万-30万不等的团购费,该部分费用也未出现在总金额发票中。2016年年底至今购房的100多位业主都未取得发票和产证,被迫开始以司法途径取得产权关系。至今所有的销售和经纪人全部失联,人心惶惶。

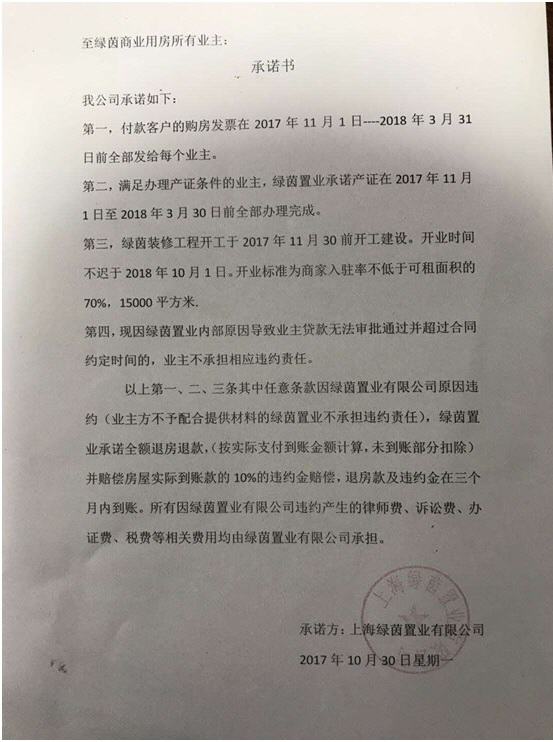

2017年10月31日绿茵公司代表给部分业主出具了一张承诺书,大致内容如下:

1、已付款的客户购房发票会在2017年11月1日-2018年3月31日全部发给每个客户;

2、满足办理产证条件的业主,绿茵承诺在2017年11月1日-2018年3月30日前全部办理完成;

3、绿茵装修工程于2017年11月30日前开工建设,开业时间不迟于2018年10月1日,开业率不低于可租面积的70%,15000平方米;

4、因绿茵置业内部原因导致业主贷款无法审核通过并超过合同约定时间的,业主不承担责任;

以上1、2、3条因绿茵导致违约的,绿茵承诺全额退房退款,并赔偿房屋实际到账款的10%作为违约金,退房款3个月内到账,所有一切相关费用绿茵承担。

时至今日,仍有不少业主既没有拿到发票,也没有办理产证,承诺书中1、2两点的内容都没有兑现。而整个绿茵广场没有装修、也没有招商,商场根本无法确认何时能开张,承诺书的全部内容都无法兑现。对业主而言,已经拿到产证的业主商铺未来收益难以保障,未拿到发票和产证的业主无法合法追回自己的资金。

其实,类似的烂尾建筑案例并不鲜见。在广州市区东北部就有一个叫“澳洲山庄”的烂尾楼。

似乎楼如其名,澳洲山庄天生带着澳洲人的漫不经心,据澎湃新闻报道,从九十年代末至今,二十多年过去,澳洲山庄两千多户业主仍没能住进新房。

人生能有几个二十年呢?有的业主早就还完贷款,有的业主从青年等到中年,还有些业主的孩子都已经成家置业。

人们总爱把买房称为上岸,但对于买到烂尾楼的人而言,倾注了几乎全部财富和希望的房产,变成了永远不能抵达的彼岸。

如果你足够熟悉你所在的当地城市,那么总能找出几栋当地尽人皆知的烂尾楼。从一线城市到小县城,这些突兀的存在,除了滋生数不清的都市传说,还埋葬着许多家庭的安居梦想。

最近一年来,随着楼市降温,中小房企也迎来一波破产潮。根据不完全统计,截至今年七月下旬,发布破产文书的房企超过二百家。

不知道那些没被它们盖完的房子,会迎来怎样的命运?

烂尾楼:不翼而飞的财富

如果不是在日后深陷泥潭,上海绿茵置业的法人代表张小弟原本可以在常熟老家过得很惬意,他在常熟当地的房产公司,旗下经营着规模相当可以的农贸市场。而澳洲山庄最初的开发者胡耀智的故事,也可以讲得很动人:七十年代移民澳洲,由纺织业起家,九十年代顺应潮流回国投资。

澳洲山庄最初的摊子铺得很大,规划中的建筑一同开工,但热闹持续到九十年代末,随着资金链断裂,这块梦想之地变成了伤心之地。

2015年,《广州日报》采访了胡耀智,标题来自他的自述,读起来有点扎心:想吃螃蟹却被咬死。也是在那一年,澳洲山庄传出重建的消息,业主们一度燃起希望。但又过去四年,希望再度变成失望。

无独有偶,在江苏如皋,因为开发商破产,金石庄园楼盘停工数年,在卫星地图查看这个小区,仍是一片荒芜,业主的失落连同工地上的杂草一同疯长。

相似的例子不胜枚举,毕竟,不是所有烂尾楼都能迎来复建,涅槃重生。相比之下,购买了哈尔滨龙凤大厦的业主就要幸运一些。

今年八月,这栋位于哈尔滨道里区的27层高楼,在停滞十六年后终于又迎来施工。十六年蹉跎了多少人生?但无论如何,业主们有希望迁入新居了。

十六年岁月,还能重启吗?

而除了复建和空置,还有一种更加激烈的结局等待烂尾楼——爆破。

2015年11月,随着一声巨响,西安高新区的一幢一百多米高的大楼在十多秒的时间内轰然倒下。这栋1999年封顶的高楼,从未投入使用,在闲置十多年后,化为一堆瓦砾。

今年五月,郑州金水区两栋烂尾楼也在爆破中倒下。有网友大呼浪费,但其实没算清楚账。

据当年的一则报道,西安爆破的那栋大楼原址上,新规划的建筑面积是原先数倍,开发商拆旧建新,不仅不赔,而且大赚。算算郑州这几年来的房价上涨,这场爆破想必也很难亏本。

“离离原上草,一岁一枯荣”,同一片土地上,建筑如同草木一样更替,烂尾楼终结的地方,总有新的高楼拔地而起,但一些人的财富和时间,终究一去不回来。

2019年,广州,一位工人在空中小憩。

每一座城市,都有几座烂尾地标

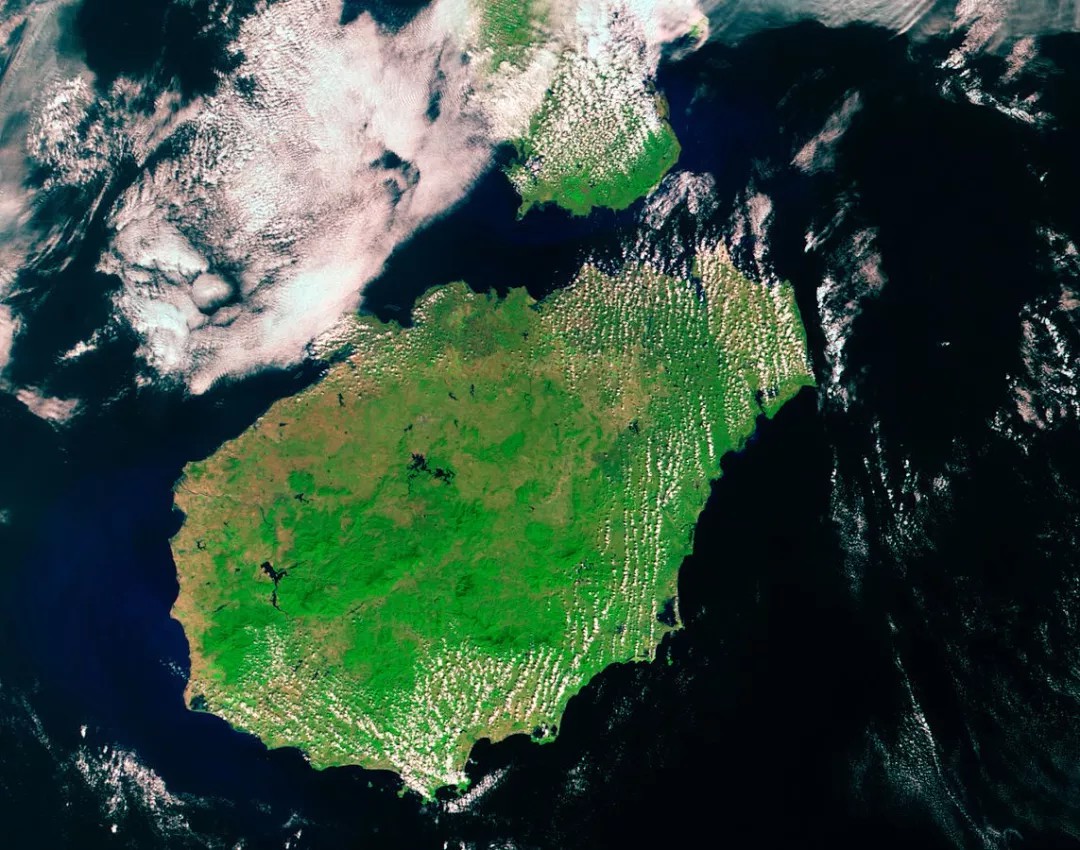

在中国不算太长的商品房历史上,大多数人头一回听说“烂尾楼”,很多都与海南有关。

在正式挂牌建省之前,海南的经济总量只占整个广东省的5%左右。那时海口还是人口二十多万的海滨小城,要是在街上抓住一个人跟他说“要发财,到海南”,恐怕会被当成神经病。

直到1988年,海南经济特区和海南省同时设立,九十年代的大门豁然打开,天南海北的目光投射而来,房地产这门生意在海南岛上迅速升温。

海南岛卫星云图。

从体制内辞职的潘石屹在一个晚上抵达海口,当时因为供电设施不完善,街边的商贩都准备了小发电机,城市显得昏暗。

等到第二天天亮,就完全变了样子,形形色色的大学生、农民、下海公务员、投机者挤在街道上,一切热气腾腾。

随着这群人的到来,海南的房价狂飙突进。1991年均价1400元/平方米,只比1988年略高。但到了1992年,房价就猛涨到5000元,1993年到达7500元。要知道在九十年代初,万元户还是个了不起的头衔。

巅峰时期,七百万人口的海南,拥有成千上万家地产商。但没有永远赚钱的生意,“击鼓传花”的游戏总要付出代价。

1992年,潘石屹离开海南后不久,房地产泡沫破裂,一栋栋斑驳的烂尾楼成为一个年代的印记。

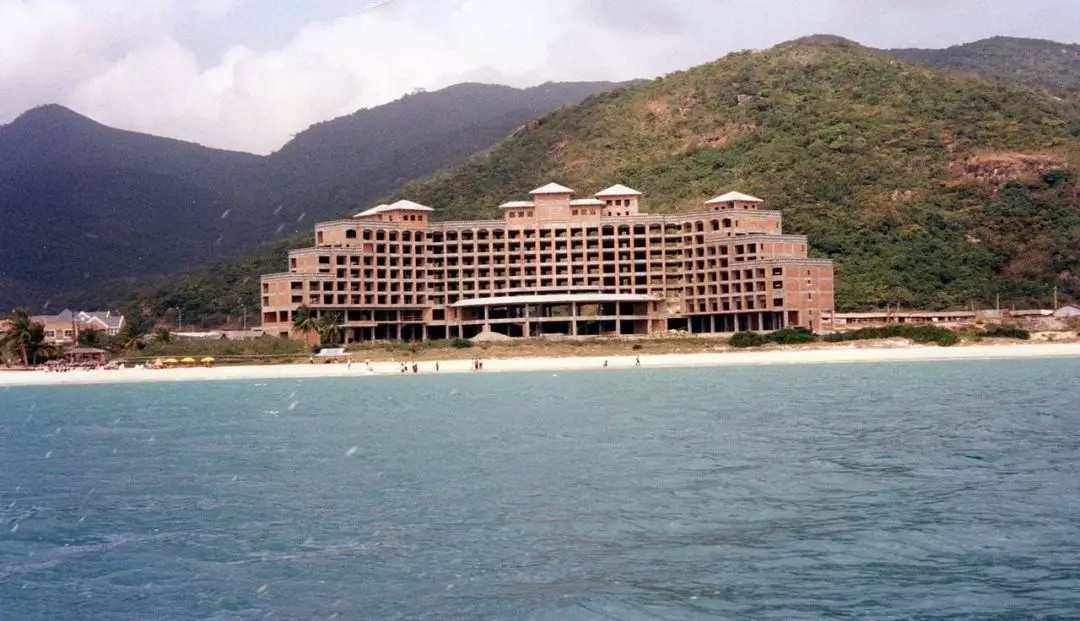

泡沫破裂后,只剩烂尾楼矗立在丰饶美丽的海岸线上。

根据统计,当时海南的六百多栋烂尾楼,占全国空置商品房的十分之一,大约用了十年时间才被完全消化。直到2007年,海南省处置积压房地产办公室撤销,这段历史才算画上句点。

不过全身而退的人总归是少数,大多数淘金者经历的是梦碎海南。比如日后的汽车大佬李书福,靠着照相、做冰箱配件发家,也做了一个海南梦,最终把带来的几千万赔光。

1993年,海南经济地震余波未息,情景喜剧《我爱我家》播出。剧中无所事事的贾志新,带着家里的四川小保姆,追随邻居姑娘郑艳红南下海南,他的小眼睛里闪着希望的光芒,号称要“创一番事业”。

《我爱我家》里的北京倒爷贾志新,自称贾总。

但坐在电视机前的观众都已经料到这次南下的结果,在第二年播出的《我爱我家》下半部里,没有混出名堂的贾志新和郑艳红相继从海南回到北京,倒是那个给志新当秘书的小保姆,在海南的房产生意里发了大财。

在烂尾楼的版图上,海南不过是一个极端的个例,作为城市肌体上的疮疤,烂尾建筑随处可觅。

2006年,贾樟柯的《三峡好人》上映,电影的结尾,这个极度沉重的现实故事里掺入魔幻一幕:一座纪念碑在火箭的助推下升入天际。

在《三峡好人》中出镜的“华字塔”。

很多观众不知道,这座奇怪的建筑真实存在于现实中:

为了纪念三峡移民搬迁,重庆奉节建起这座移民纪念塔,在2003年完成三十米高的主体结构,远远看去,形似繁体“华”字,所以也被称为华字塔。

贾樟柯也许不会想到,这座纪念碑始终没有完成,成了一座怪异的烂尾建筑。电影上映的三年后,十三层的纪念碑在爆破中倒下。

今天,我们只能在电影的影像里回顾它的身影。

那些草草收场的雄心

在中国城市、中国企业飞速扩张的几十年里,还有什么比高楼更能凸显雄心壮志呢?

记性好的武汉人应该不会忘记,2010年开工的绿地中心曾经被誉为未来的“中国第一高楼”。几年之间,这栋大厦经历了“增高”,也体验了“迫降”,直到最近暂时停止了“生长”。

停滞的“第一高楼”。

绿地中心最初设计高度为606米,到了2012年,建造中的大楼又在计划中增加30米。636米,足以超越四年后将完工的上海中心大厦,成为中国第一、世界第二高楼。

但此后,因为机场净空保护,大楼的高度又降了下去。2017年,民航中南局和湖北监管局要求修到400米出头的大楼停工。而到了今年10月,有媒体报道,大楼因欠付工程款停工,定格在华中第一高楼。

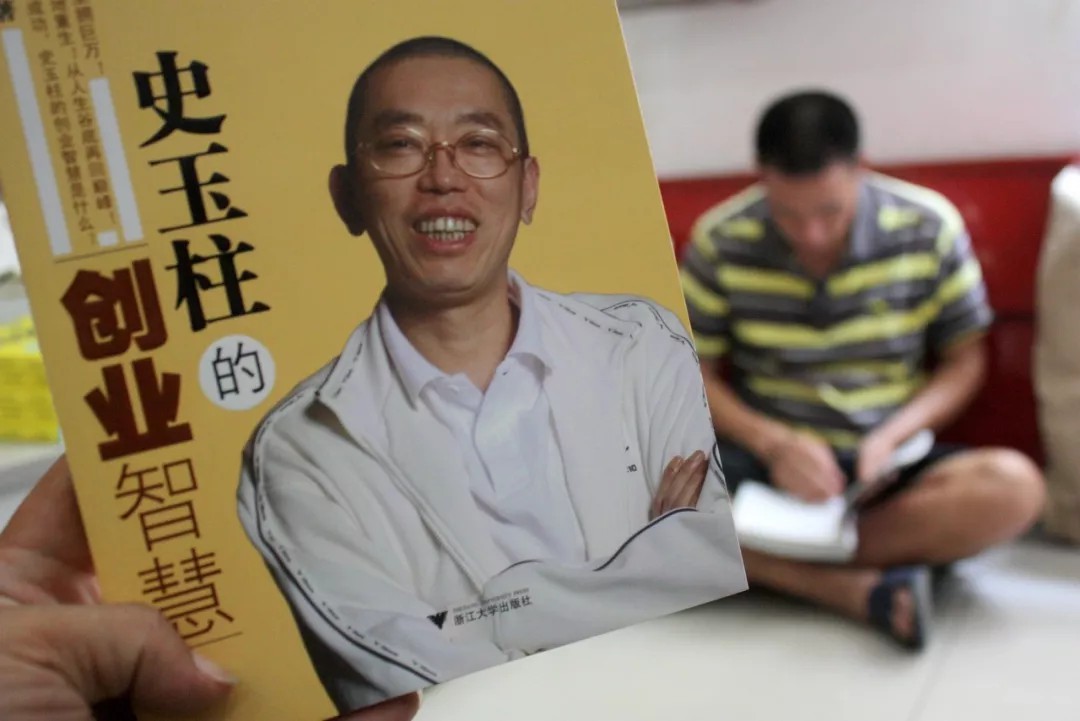

和这栋停在四百米的高楼比起来,史玉柱的巨人大厦更是永远长不高的建筑,刚刚钻出地面就迎来巨人集团的崩溃。

1992年,凭借汉卡大赚一笔的史玉柱和他的巨人集团春风得意,准备在珠海建设巨人大厦,瞄准的同样是“中国最高楼”的头衔。大厦的高度也随着史玉柱的野心一点点升高,从38层到54层,再到70层。

在成功学书籍榜上,史玉柱一度相当热门。

但众所周知,盖楼不是简单的加减法,楼层加高,工期和投入就要成倍增长。1996年,巨人大厦地下工程完成,主体结构出现在地面上,但恰逢市场巨变,巨人集团在财务危机中猝然倒下,大楼施工就此停止,这一停就是二十多年。

在网络地图2017年拍摄的街景里,还能找到这座不高的烂尾楼,被彩色装饰物包裹起来。

更年轻的一代人经过这里,又哪里能猜到它曾承载的豪情壮志?建筑见证兴衰,所谓“眼见他起高楼,眼见他楼塌了”的含义,不过如此。

至于后来,史玉柱靠着脑白金和网游征途东山再起的商业奇迹,那就是另一个故事了。

巨人大厦之后,史玉柱仍然狂热。/脑白金广告

几乎所有的烂尾楼身后,都有一段狂热的往事,而几乎所有烂尾楼本身,都标记着那些草草收场的雄心。以高楼论英雄的年代终将过去,烂尾楼就成了某种尴尬的记录。

烂尾楼会成为小城之痛吗?

大城市的烂尾楼比小城市幸运许多,因为较高的地价和投资回报,通常能让开放商缓过一口气,至少也能吸引来其他开发商接盘。

比如上海环球金融中心,今天是光彩熠熠的陆家嘴高楼群的一部分,但在超过十年的漫长工期里,它曾受金融危机影响停工七年。

再比如广州著名的“中国第一烂尾楼”中诚广场,当初与不远处的中信广场分享了“诚信”二字,但两栋楼却踏上迥然不同的命运。后者成了地标建筑,前者则债务纠纷缠身,在十多年里引来数百场官司。

最终,这栋命途多舛的大楼终于在2006年被收购更名,开始发挥一栋建筑本来的功能。

相比之下,小城市烂尾楼想要复活谈何容易。

今年年中,因为水氢车上新闻的河南南阳,又因为烂尾楼引发关注。据报道,高峰时期南阳共有三百多个楼盘出现问题,直到今年六月,还有一百多个楼盘等待处理。

地处人口大省河南,南阳市拥有一千多万人口,在今年被郑州超越之前,长期占据河南人口第一大市的位置。高速城市化催动农业人口进城,城中村改造推动城市居民换房,这座城市经历了地产狂热的几年。

东拼西凑、贷款上车的新市民,望着开发商遁逃的背影,住不进属于自己的房子,心中又是何等滋味。

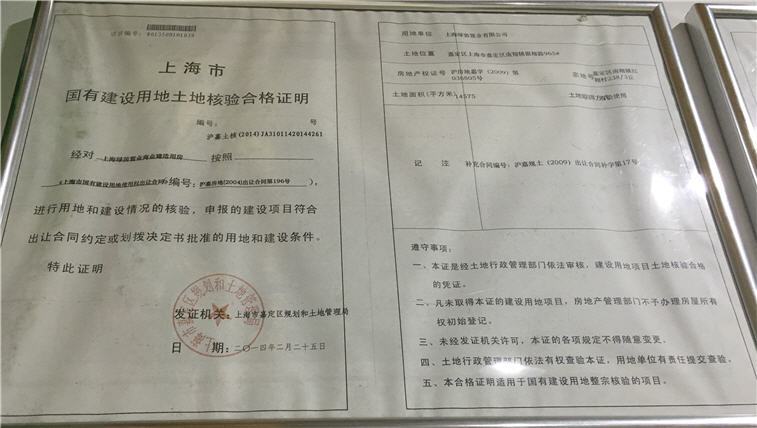

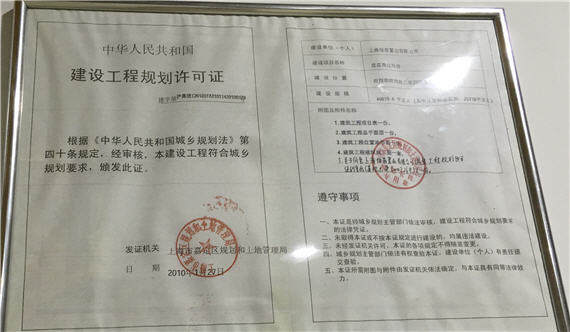

买过房的人都知道“五证齐全”的重要性,所谓五证,就是《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建筑工程施工许可证》《商品房预售许可证》。

而恰恰是一些中小开发商,往往在没有五证的情况下匆忙开售,薄弱的资金链为未来埋下隐患,这也就是为什么许多网友反复建议“别买小开发商的房子”的原因所在。

然而让绿茵商业广场的众多小业主想不通的是,明明特意关注了这些证照,结果还是掉进了烂尾坑里。

类似的案例比比皆是,房价高扬的几年,开发商闭眼盖房赚钱、消费者一窝蜂买房上车,一哄而上之后,常常是一地鸡毛。而在上涨预期疲软的小城,不幸买到烂尾楼的居民,何时能够等来解套呢?

史上著名烂尾楼——阿旁宫。

烂尾楼作为被冻结的建筑,在外人看来是城市奇观,而身处其中的人,却备尝等待的煎熬。在房子成为所有家庭头等大事的环境下,这种风险不是一句“不买期房”就能够彻底解决的。

更何况,在普遍的房产焦虑里,月月还贷的房贷群体、惊险一跃的换房一族、刚刚住进楼房的进城农民,和苦苦盼着房子复建的烂尾楼业主一样,不都是现实生活里推着巨石上山的西西弗斯。

普通人的住房梦想,不是广厦千万间,仅仅是莫烂尾而已。

0 评论:

发表评论